打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

问题的引出

先说一个故事。

网红教授罗翔老师口中的“法外狂徒”张三终于出狱了。

张三的父亲在监狱门口外,看到他的第一句话便是:“孩子啊,你从今天开始要好好做人,我前阵子为你买了套房,让你出来能有地方住,但我实在怕你把房卖了就没敢写你名字,《民法典》出台了,走吧,去房产交易中心,我带你办居住权登记去!”

张三一脸懵,心想,之前为了赚钱我自学法律,《刑法》都快能背诵了,怎么没听过什么“居住权”?

居住权到底是什么呢?能解决张三父亲的担忧吗?笔者结合法律规定为您做一个解读。

民法典中“居住权”的条款规定

【居住权的概念】

《民法典》第十四章 居住权

第366条 居住权人有权按照合同约定,对他人的住宅享有占有、使用的用益物权,以满足生活居住的需要。

解读

先做个概念科普,“产权”或“所有权”这个权利具体包括4项子权利:占有、使用、收益、处分,用一套房子对应的所有权去体会这4项权利,应该很容易理解。而根据本条规定,居住权是对他人住宅的占有、使用,体现了“所有权”中的2项子权利,因此,居住权是所有权权利分离出来的一部分。

居住权目前只能设定在“住宅”上,其它类型房屋不可以,道理很简单,不是住宅性质的房屋一般也不能住人。不过这一条也暂时堵死了在“商住公寓”、“宾馆”等“类住宅”上设定居住权的可能性。“他人”这个词也说明,房屋产权人不能自己为自己设定居住权,为什么?如前所述,自己对自己房子所享有的4项子权利,已经包括了居住权的范畴,换句话说,产权人对自己所有的房子,天然地拥有居住权。

【如何创设居住权】

《民法典》第十四章 居住权

第367条 设立居住权,当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

居住权合同一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)住宅的位置;

(三)居住的条件和要求;

(四)居住权期限;

(五)解决争议的方法。

解读

具体怎么操作呢,这一条说的很明白——签署一份书面合同,口头约定不算数。谁和谁签呢?当然是房屋产权人和想拥有居住权的人。合同中允许对“居住的条件和要求”、“居住权期限”进行自由约定。这是民法典尊重“意思自治”基本原则的体现,而一点就很有意思了,民法的精神包括权利义务对等,一个人享有对别人房子的居住权利,自然也要承担一些义务,可能是要维修保养房屋不得破坏,也可能是要遵守其它约定,后文我们会详细“畅想”。

【如何登记居住权】

《民法典》第十四章 居住权

第368条 居住权无偿设立,但是当事人另有约定的除外。设立居住权的,应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

解读

通俗地说,取得一个居住权一般是不需要付钱的,但如果提前说好是要付钱的,也得按约定支付。而居住权需要“登记”这个要求,恰恰是居住权能得到保障的最核心原因。道理依旧很简单,和大家熟悉的“抵押权”类似,一旦登记,就能公开查阅,那想买、想租这套房的人在做决定之前就能查到记录,发现有居住权登记后,就不敢贸然买房或租房,从而使得居住权得以“对抗”外人;更进一步说,登记的记录本身也是居住权存在的有效证明,也能对抗想反悔的房屋产权人,从而真正意义上保障了“居住”的权利。

【居住权的限制】

《民法典》第十四章 居住权

第369条 居住权不得转让、继承。设立居住权的住宅不得出租,但是当事人另有约定的除外。

解读

居住权虽好,可不能自由流通哦。这与居住权自带的强烈的人身属性有关,产权人只希望房子给张三自住,而不希望张三擅自处分,违反了产权人的初衷,更不希望成为张三的个人遗产,流转到别人那,导致产权人永远无法收回房屋。

不过话说回来,民法典鼓励“意思自治”,这一条款说如果双方都同意,设定居住权之后的房子仍然可以出租。居住权和租赁难道不会冲突吗?其实不会。道理很简单,有居住权不等于一定要自己住,也可以出租。这个规定其实赋予了居住权一种“准财产”属性,在不影响产权的情况下,给了居住权人灵活行使该权利的自由度,当然,租客享有的承租权因居住权而产生,从属于居住权,更不可能对抗产权人的所有权,所以产权人也不需要担心。

【居住权的消灭】

《民法典》第十四章 居住权

第370条 居住权期限届满或者居住权人死亡的,居住权消灭。居住权消灭的,应当及时办理注销登记。

解读

前面已经解释,居住权具有很强的人身属性,居住权人死亡,产权人的初衷目的已无法实现,此时居住权应当终结。

【遗嘱与居住权】

《民法典》第十四章 居住权

第371条 以遗嘱方式设立居住权的,参照适用本章的有关规定。

解读

这一条突破了上面第367条的规定,允许在签书面合同之外,一种新的设立的居住权的方法——遗嘱。众所周知,遗嘱是典型的单方法律行为,通俗地说,不需要别人同意,自己设立即可。为何又允许遗嘱设立?简单说,这是纷繁复杂的社会生活中所产生的需要,可想而知,当一个人在离世前既想在自己离世后,适当照顾某位亲人或朋友,却又不想把房子赠送给这位亲朋时,通过遗嘱设立居住权的意义就凸显了。这进一步印证了居住权的“准财产”属性。而由于居住权强烈的人身属性导致其不是真正的“财产”,所以和其它“真遗产”不同的是,通过遗嘱取得的居住权,依然不能再次转让或继承。

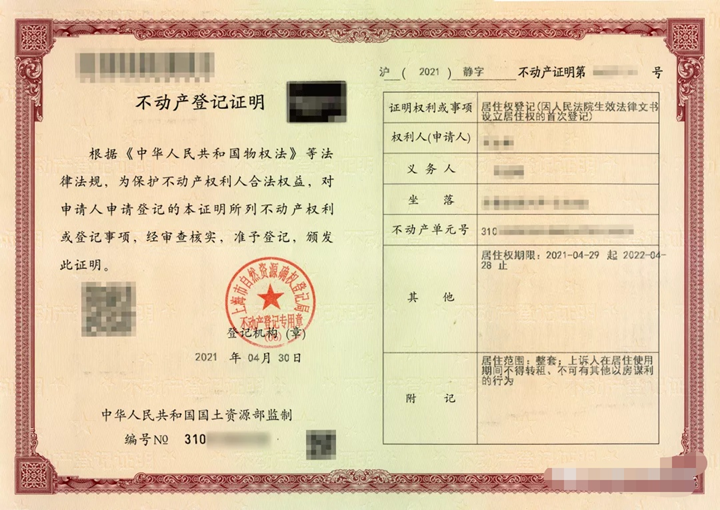

最后再提供一则冷知识,尽管《民法典》只规定了合同、遗嘱两种居住权设立方式,但第三种方式也是存在的——以生效法律文书设立。什么,您不信?看下面这张证。

相信解读完《民法典》这6条规定后,你对“居住权”已经有了基本的认识,那么看看,这个新制度能应用在哪些场景中吧!

畅想“居住权”的五个应用场景

场景一:照顾他人

小吴结婚后,想改善父母的生活环境,在自己住的小区为父母再购置一套房,但妻子表示由于是夫妻出资,所以希望以小吴夫妻名义购房。小吴为了能保证父母长期居住,和妻子商量后,决定无条件在房屋上为父母设定居住权,居住权期限为到父母均去世之日。

老李年近60,老伴已去世多年,老李跳广场舞期间认识了一位年龄小10岁的舞伴赵大姐(离异),两人产生了感情,希望重组家庭。但老李的子女无法接受老李高调再婚,并和老李争吵起来。无奈之下,老李决定,以同居方式和赵大姐在一起。老李想,如果自己不在了,赵大姐可能会和子女闹矛盾,所以,老李在自己的房子上为赵大姐设定居住权,直到赵大姐去世。

解读

利用设定居住权以照顾有居住需求的弱势群体,是居住权制度的立法本意和最常见应用场景。

场景二:保障自住

张先生在某一线城市的大学毕业后,留下来工作并结婚,但房价高企让他短时间内没有能力购房,在租赁市场上的弱势地位让他5年中搬了6次家,眼看妻子即将生产,再一次搬家时,他和新房东谈判时,要求房东5年内不得以“要卖房”、“子女要住”等理由收回房屋,而他愿意多付一些租金。最终,房东同意为张先生设定了5年的居住权,而张先生为此支付比市场租金高10%的居住权费用。

解读

居住权有类似于“承租权”的属性,而其作为依登记产生对抗效力的一种物权,和承租权作为一种债权相比,无疑更稳定、更有保障。当然,相应地,要求房东承担这一更稳定的权利负担,自然需要居住权人支付更高的成本。

场景三:财产策划

老赵一辈子艰苦奋斗,但儿子小赵却没继承优秀传统,乱花钱,人到中年还时不时啃老,结婚了也没钱买房,眼看着小赵的妻子快生孩子了,老赵心软,还是决定将名下一套房转让给小赵,但又担心小赵不靠谱把房子折腾没了,老赵于是计划在转让房子后,同时为小赵妻子和出生后的孩子设定一个居住权,期限为18年(直至孩子成年)。

老孙夫妇俩中年丧子,日子过得比较艰难,到了退休之后,夫妇俩希望晚年生活能更精彩一些,本想选择“以房养老”住进养老社区,但看新闻里好几起以房养老的骗局暴雷后,还是决定谨慎一些。经过考虑,老孙夫妇决定把房子以低于市场价100万元的价格卖给小区邻居,但和邻居签一份居住权设定协议,让自己继续享有20年的无偿居住权,邻居是为了投资,也同意了这一方案。

解读

合理利用住宅房屋“所有权”和“居住权”相分离、“居住权”可设定期限的优势,可以创设更复杂多样化的财产筹划安排,进而满足更多情景下的特殊需求。

场景四:纠纷解决

孙小姐婚后与丈夫性格不合,争吵不断。第三年孙小姐终于提议协议离婚,丈夫也表示同意。双方的婚房面临分割难题,如果急售可能会低于市场价,而孙小姐也无财力买断房屋上丈夫的一半份额。最终,孙小姐同意房屋归丈夫所有,并让丈夫支付一半的房款给自己。但丈夫仍另有一套房可居住,孙小姐搬出后却无处可住。几经协商,转让份额后,孙小姐请丈夫在婚房上为自己设立5年的居住权,在这个过渡期内,孙小姐拿着丈夫给的补偿款,再凑一凑工资,可以重新购房。

朱阿姨有个长期旅居国外的弟弟朱先生,几十年未归国,亲情也淡了很多。唯一在世的父亲去世前,留有一份亲戚代书的遗嘱,将名下房产转给了朱阿姨,作为对朱阿姨长期照顾父母的回报。朱先生退休后决定回国定居,却发现父亲的房产已登记至朱阿姨名下,进一步核实发现代书遗嘱虽然是父亲的真实意愿,但由于缺少见证人签字,可能属于无效遗嘱,于是起诉了朱阿姨。法官审理后,建议双方和解,最终两人达成调解方案,朱阿姨保留房屋产权,但朱先生享有10年的无偿居住权,朱先生拿着法院出具的调解书办理了居住权登记。

解读

居住权作为一项权利,是带有人身属性的一种特殊“财产”。因此,它可以在有些纠纷(特别是涉及婚姻、家事方面)中作为灵活“财产”,并构建出各方都能接受的争议处理方案。

场景五:保障交易安全

周先生投资购置了一套新房不久,就因为生意上资金紧张,希望出售,但由于未满两年,交易税费比较高,即使降价,在市场上意向买家也少。周先生就对中介表示,如有意向买家,周先生可以先签署居间合同,并等到2年期满再办理过户手续以省税,但需要买家先足额支付房款,如果买家担忧付款后周先生违约将“一房二卖”,周先生可以为买家先设定一个长期居住权,且买家付款后即可装修入住。最终,一位意向客户对该房屋很满意,愿意在取得长期居住权后付款购买该房屋。

解读

得益于居住权和产权可分离的属性,以及居住权依登记产生的对抗效力,居住权也可以成为一种交易保障措施,且与传统常见的“抵押权”保障措施相比,成本更低,更便捷。当然,保障交易安全已非《民法典》设定居住权的立法本意,在多大程度上允许“灵活运用”仍取决于不动产登记部门未来的监管思路和操作实践。

小 结

相信看完这些很贴近真实生活的故事后,您对“居住权”如何应用已经有所心得。须提示的是,截至本文写作之日,上海、广州、成都、武汉、苏州、无锡、青岛等地已有办理居住权登记的实践操作。但大部分城市关于居住权登记的配套规范或操作细则仍在出台落地过程之中,因此,我们这里讨论的应用场景仍停留“畅想”层面,尚不能作为具体操作指引,有兴趣设定居住权的读者,可以自行去所在城市(区)的不动产登记事务中心了解办理详情。