打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

前 言:

民间借贷行为在日常生活中非常普遍,欠钱不还也成为出借人深恶痛绝的情形,但是,在一定情况下,老赖行为也可能构成刑事犯罪,即“借贷型诈骗”。此类案件中,借款人往往并非空口无凭的借款,而是向出借人出具了借条、存在明确的民间借贷关系、甚至存在部分还款,因此具有更高的隐蔽性。区分行为人“借款不还”的性质究竟是诈骗罪还是普通的民事经济纠纷,应充分考虑行为人借钱时的主观故意、有无偿还能力以及对所借款项的使用情况等综合因素。

一、借贷型诈骗与民间借贷纠纷的区分要点

根据刑法第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

“借贷型诈骗”是指行为人以非法占有为目的,通过借贷的形式,骗取公私财物的行为。这里所谓“骗”是指通过虚构事实、隐瞒真相,使被害人因此产生“出借资金安全、出借人能够及时偿还”之类的错误认识,并基于这种错误认识而交付财物,而借款人主观上应当是对所骗取的财物具有非法占有的目的。由此,借贷型诈骗与民事范畴内的经济纠纷主要区分点在于:借款人是否具有非法占有的目的。

主观目的在司法实务中,除了行为人自己的供述以及证人证言外,需要结合借款人的行为表现及其他客观证据予以推定,具体包括以下方面:

1.借款方式上

是否存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为,从而让出借人产生出借资金安全、能够及时收回的错误认识。借贷型诈骗中借款人通常会编造理由、隐瞒借款的真实用途、伪造自己的身份、提供虚假抵押物等,让出借人由此产生信任感从而出借资金。

2.借款金额上

所借款项是否与借款人的真实财务能力相匹配。借贷型诈骗中借款人所借金额往往超出其偿还能力,通过隐瞒真相、编造事实让出借人产生借款人具有偿还能力的错误认识。

3.借款使用上

借款人在借款后对借款的使用用途是否合理。借贷型诈骗中,借款人骗取借款后并非是用于承诺的用途,往往是供个人挥霍或用于其他并不能产生收益的消耗性行为上。这里可以参考《非法集资解释》(法释〔2022〕5号)的规定,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(3)携带集资款逃匿的;(4)将集资款用于违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

4.履约行为上

借款人是否有履约的行为。当然在借贷型诈骗中,行为人可能不会履约,也可能会进行部分履约。但其履约目的并非为了实现借贷合同的约定,而是通过故意不履行、少履行合同或者利用部分履约行为诱导、欺诈被害人,使其交付更多财产。行为人采取部分履行行为,也可能是希望以此掩盖自身非法占有目的长期占用对方财产。

对于以上方面,并不要求完全具备,但是亦不能因行为人满足其中一种情形就推定其具有非法占有的目的,应当综合分析判断。

二、借贷型诈骗犯罪的辩护思路

1.行为人是否实施了诈骗的客观行为

(1)行为人是否有诈骗的行为

借贷型诈骗有以借款为名非法占有他人财物的核心欺骗行为,主要方式就是虚构事实或隐瞒真相。行为人的借款行为并非真实的借款,而是以借款为名行非法占有之实,借款仅仅是非法占有他人财物的手段,是诈骗的幌子;如果在借贷过程中存在不实表述,但是在资金用途、还款方式等主要方面差异不大的,或者借款时并未做任何承诺、双方仅仅是达成了借款与还款的合意,则应当属于民事经济纠纷的范畴,不构成诈骗罪。

(2)行为人欺骗的程度是否足以使受害人自愿交付财物

欺骗程度是指行为人采用的欺骗方法,是否达到使他人产生认识错误并处分财物的程度。在民刑交叉的案件中,如果行为人采用的欺骗手段达到了使他人产生认识错误并处分财物的程度,则构成诈骗;如果行为人虽然采用欺骗手段,但并没有达到使他人无对价交付财物的程度,则只是民事欺诈,尚不构成诈骗。由此,在民间借贷虚构事实的案件中应当区分欺骗的程度。如果行为人只是在借贷过程中存在不实之处,而行为人的欺骗行为与受骗者的财产处分行为之间不具有因果关系,则不构成咋骗罪。

2.行为人是否具有非法占有的目的

对于非法占有的目的,前文已作阐述,需要结合口供证据和客观证据多方面综合判断,不具有非法占有目的的不构成诈骗罪。

(1)借款人的偿还能力

对借款人在借款时自身资产情况进行审查,可以从借款人借款前的稳定收入情况、资产情况来判断。若借款人已债台高筑,或没有任何收入来源、个人财产,仍向他人大量借款,即使出具借条,也很难认定借款人有还款意愿。相反,若借款人原具有还款能力,但由于一些不可预见的客观原因,导致丧失还款能力,这种情况因为其主观上不具有非法占有的目的,所以不能认为构成诈骗罪。

(2)借款的用途

一般而言,借款人在借款时会提供一个正当的借款用途,如公司周转、看病医疗等。诈骗罪借款人的一般系拆东补西的循环借款;或是用于肆意挥霍或是违法犯罪活动的,并无归还意图。而一般的借款人即使未严格按照前述用途使用借款,但基本方向是朝着经营投资等尽可能解决问题、归还借款的方向努力,这种情况下不应当认为借款人有非法占有目的。

(3)还款情况

审查借款人的还款情况,既包括借款人归还借款本金、利息的情况,还包括借款到期无法归还的原因,以及无法归还时,借款人的表现。若借款人始终认可借款和利息,未转移资金、隐匿逃避,因意外事件、个人过失等原因导致不能履行,积极采取补救措施,以弥补因不能按期履行还款义务对出借人造成的损失,可以推定行为人有还款意向,并不具有非法占有目的。

3.行为人的诈骗金额之认定

根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此,诈骗罪的起刑点为3000元,诈骗金额的认定对定罪量刑也至关重要。

(1)诈骗数额应以行为人实际骗取的数额计算

诈骗数额应以行为人实际骗取的数额计算,对于借新还旧的,已经归还的部分一般应当扣除。对于借款之初没有非法占有的意图、之后才实施诈骗的,也应当按最终实际占有的金额确定,而不必以犯意转化的时间节点做划分。因为行为人的诈骗实际上是一个动态过程,在这个动态的过程中,行为人的非法占有目的最终得以实现,因而犯罪数额的认定要看这个动态交往过程完成后非法占有目的实现了多少,而不是非法占有目的有没有的问题。

(2)已偿还的利息部分应当折抵本金

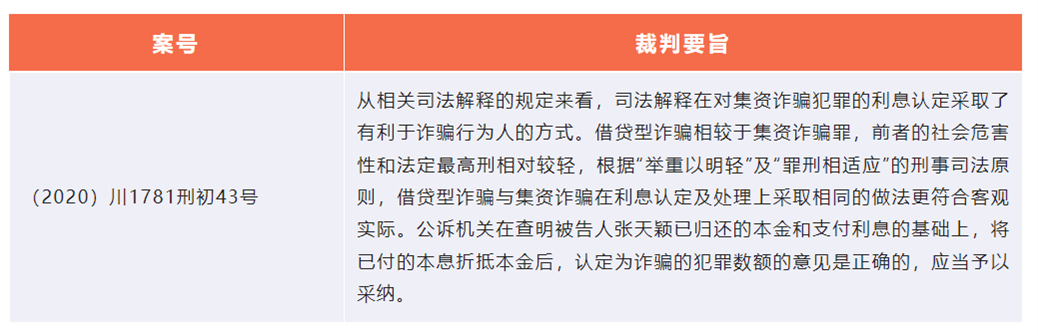

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定:集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,本金未归还的,可予折抵本金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款也规定,集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。根据上述司法解释的规定,对于本金未还清的,集资诈骗罪的诈骗数额是所借本金扣除已还本金及已付所有利息后的数额;而对于本金已还清的,案发前所付利息应当作为违法所得予以追缴。从相关司法解释的规定来看,司法解释在对集资诈骗犯罪的利息认定采取了有利于诈骗行为人的方式。借贷型诈骗相较于集资诈骗罪,前者的社会危害性和法定最高刑相对较轻,根据“举重以明轻”及“罪刑相适应”的刑事司法原则,借贷型诈骗与集资诈骗在利息认定及处理上采取相同的做法更符合客观实际。

结 语

借贷型诈骗罪属于诈骗罪中最为边缘的一种,在司法实践中往往处于一个可出罪可入罪的交界地带,因此在处理该类案件时,应当综合审查判断、审慎处理,严格遵循罪刑法定、疑罪从无、严禁有罪推定的原则,防止把经济纠纷当作犯罪处理,以保持行刑法应有的谦抑性。