打开微信,扫一扫二维码

订阅我们的微信公众号

打开手机,扫一扫二维码

即可通过手机访问网站并分享给朋友

前言

近年来,国家网络管理相关部门持续开展一系列网络“清朗”的专项行动。为配合网络“清朗”系列专项行动,公安机关对“网络水军”违法犯罪活动开展集群打击,并以成功打掉“网络水军”违法犯罪团队作为“成绩单”。在公安机关组织开展的各系列专项行动中,有力维护了网络空间安全和网上良好秩序,然而,在法律解释与适用上也出现了一些“矫枉过正”的做法,也应当引起重视。本文围绕舆情处理型与流量造假型两类“网络水军”,探讨该两种类型的“网络水军”行为是否构成非法经营罪,并对有关司法过程中部分存在的“矫枉过正”现象进行法律层面的分析。

关键词:网络虚假信息;有偿删除;不正当竞争;非法经营罪

一、舆情处理型网络水军

本文将舆情处理型网络水军具体划分为“负面压制”与“申诉删帖”两种行为方式。网络水军一般采取人工类和技术类两种手段,人工类即组织大量用户进行信息处理,技术类则通过算法等方式模拟用户进行信息处理。“负面压制”是指人为干预搜索结果排名以实现正面前置、负面后置,行为人主要通过“下沉”、“限流”、“屏蔽”等手段使负面信息在平台后置显示或促使网络平台主动将负面信息“隐藏”,达到人为干扰公众获取信息,影响公众对网络信息的客观认知和判断,其背后逻辑是将原本发布在平台上的帖子,在用户首页、搜索结果中减少曝光并不再向用户推送,用户甚至难以再搜索到该负面信息。而“申诉删帖”则是通过向网络经营平台举报、投诉,引起网络经营平台关注并主动对相关帖子进行审查,督促平台删除或者屏蔽相关帖子。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》[1](以下简称《信息网络司法解释》)第七条规定将“通过信息网络有偿提供删除信息服务”(即“有偿删除”)行为纳入非法经营罪范畴,对于“负面压制”是否属于“有偿删除”司法实践中有不同观点。

如广州市海珠区人民法院审理的郭某某非法经营一审刑事判决书[2] 中,被告人采取直接删帖、下沉及向涉事网站举报投诉等形式,违规处理网络负面信息。根据广州市大同会计师事务所有限公司出具的专项审计报告,检验意见为郭某某处理的负面信息共103条,涉及的报价(花销)金额合计人民币14.44万元,但法院在认定其犯罪金额时仅单独计算“删除负面信息部分”,即直接删帖所涉及的金额人民币50800元,并未将通过“下沉”、“举报”等形式获取的报酬一并算入违法所得。而在杭州市拱墅区人民法院审理的孙某、覃某某非法经营罪一案中,法院认为:即使被告人孙某采用了“降权”、“搜索页面更新”等方式,但是该方式同样实现了“屏蔽”、“删除”的效果,并未将通过“下沉”方式获取的非法所得从犯罪金额中剔除。笔者不赞同上述观点,将“沉贴”、“网络稀释”等行为等同于“删帖”,已经远超出“删帖”字义范围,上述行为不应被评价为犯罪行为,具体分析如下:

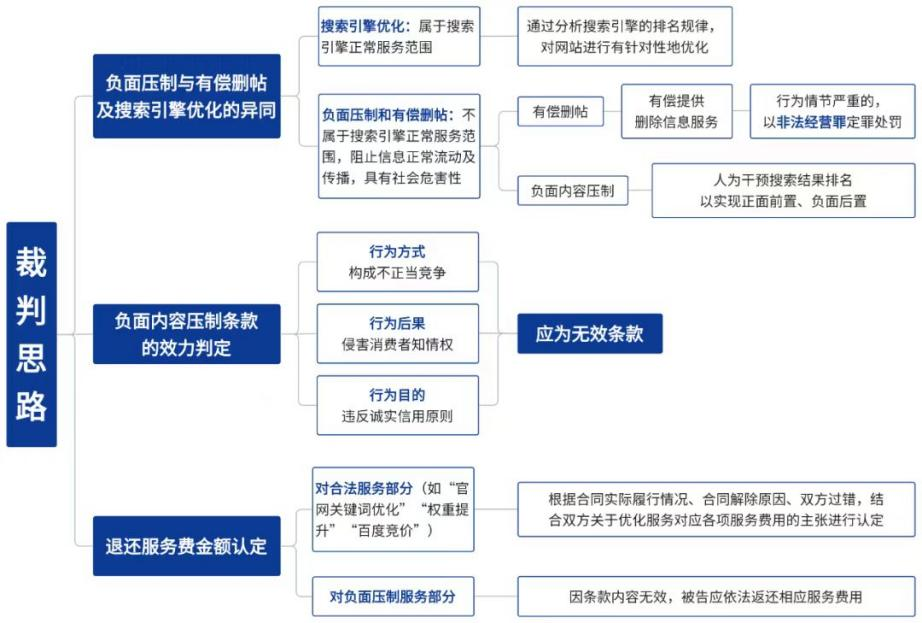

(一)从全国首例认定搜索引擎优化服务中“负面压制”条款无效案分析,“负面压制”不等于刑法意义上的“有偿删除”。

上海市长宁区法院审理的“上海某文化传播有限公司诉上海某信息技术有限公司网络服务合同纠纷案”[3] ,该案为全国首例认定搜索引擎“负面压制”条款效力案。该案裁判要旨为:“‘负面内容压制’服务以营利为目的,通过相应手段人为干预搜索结果排名以实现正面前置、负面后置,严重影响公众正常、客观、全面地获取信息,违反了诚实信用原则、构成对消费者知情权及搜索引擎服务提供者合法权益之侵害,以及对公平有序市场竞争秩序及互联网空间公共秩序之破坏,依法应认定为无效条款。”2023年3月23日,上海长宁法院微信公众号发布相关文章,将“负面压制”行为认定构成不正当竞争,不属于刑法意义上的“有偿删除”。

(来源:上海长宁法院微信公众号)

笔者赞同上海市长宁区法院的裁判观点。“负面压制”主要是通过人工或技术手段使平台将文章“下沉”、“限流”,以此达到处理负面信息的目的,从“负面压制”的行为模式及其效果进行分析,可以发现其与“有偿删除”之间存在显著差异。“负面压制”本质上是利用网络平台背后的算法逻辑,采取相应手段使得该负面信息无法被公众获取,但该负面信息实质上未被删除。“有偿删除”则是为他人提供网络信息删除服务。如将“下沉”、“限流”等行为方式解释为“删除”,笔者认为这已超出“删除”文义之射程,违反罪刑法定原则。

另外,其他相关法律已经对“负面压制”行为作出了明显的规定,也规定了相应的法律后果。如:《网络信息内容生态治理规定》[4] 第二十二条规定:“网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过发布、删除信息以及其他干预信息呈现的手段侵害他人合法权益或者谋取非法利益。”《网络反不正当竞争暂行规定》[5] 第十八条第一款规定,经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择、限流、屏蔽、搜索降权、商品下架等方式,干扰其他经营者之间的正常交易,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行,扰乱市场公平竞争秩序;第三十七条规定[6] ,经营者违反本规定第十二条至第二十三条,妨害、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的,由市场监督管理部门依照反不正当竞争法第二十四条的规定处罚。

因此,我们认为:“负面压制”行为方式通过干扰信息呈现、限流等方式将负面信息屏蔽,对于“负面压制”行为方式进行违法性评价是毋庸置疑的,因为该行为不仅违反了诚实信用原则,还破坏了市场竞争秩序及互联网空间公共秩序,应属于不正当竞争行为。但是在将其评价为违法行为足以起到相应的惩戒作用时,若再将该行为评价为犯罪行为则有悖于刑法的谦抑性原则。

(二)行为人通过“申诉删帖”督促平台删帖的行为,不应认定为非法经营罪。

笔者以“投诉”、“删帖”和“非法经营”作为关键词在中国裁判文书网、威科先行法律数据库等检索,检索到大量判决将通过投诉、举报,督促平台删帖的行为认定为非法经营罪,如河北省威县人民法院(2019)冀0533刑初356号判决、湖北省荆州市中级人民法院(2019)鄂10刑终141号判决、湖北省荆州市沙市区人民法院(2018)鄂1002刑初188号判决等。在(2018)鄂1002刑初188号判决中,法院认为:“刑法处罚的不仅仅是有偿删帖的行为,还包括有偿删帖服务行为。上列被告单位及被告人的行为均是有偿删帖服务行为。即使其接受用户委托向网站投诉,删除诽谤信息,收取费用,获取利润,仍属有偿删帖服务行为。”笔者不认可上述观点,具体分析如下:

第一,“发起删帖请求”这一行为属于权利的行使,本身不具有违法性,并未违反国家规定。根据《中华人民共和国网络安全法》[7] 第十四条第一款规定,所有公民及团体都有权利就可能破坏网络安全的活动向相关机构提出投诉或检举。行为人通过举报、申诉等途径向平台提出删除帖子的请求,不论该行为是有偿还是无偿的,均属于权利的行使。鉴于决定是否删除信息的权力归属于平台,平台设置举报、投诉、审查、删除等机制,目的就是维护网络环境的秩序。行为人通过平台进行投诉、举报,有助于平台及时识别并处理违法违规信息,此行为并不构成违法。即便所举报的信息最终未被认定为违法违规,从而增加了平台的审核工作量,其所带来的影响与“有偿删除”行为所造成的危害在性质上存在根本差异。

第二,将“发起删帖请求”直接认定等同于“删帖”,或纳入“删帖”范畴,已违反罪刑法定原则。向平台投诉、举报等方式提出删帖请求,督促平台删除负面信息,行为人的主要行为是“投诉”、“举报”,将上述行为解释为“删除”,明显超出字义射程。非法经营罪主要针对严重扰乱市场秩序的行为,一是专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品,二是经营许可证或者批准文件,三是经国家有关主管部门批准的业务,四是兜底条款。“发起删帖请求”这一行为并不具有与非法经营罪针对的其他行为相当的法益侵害性,社会危害性不大,不应认定为犯罪。

二、流量造假型网络水军

流量造假型网络水军一般通过“转评赞”、“直发”等行为制造虚假流量,干扰网络信息呈现。“转评赞”是指行为人对具体信息进行转发、评论、点赞,有偿刷量以此制造虚假流量,“直发”是指行为人针对客户的具体需求撰写相关文章、笔记广发在平台中,以此达到推广目的。《网络信息司法解释》第七条规定将“明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息,扰乱市场秩序”(即“有偿发布虚假信息”)的行为认定为非法经营罪。“转评赞”、“直发”等行为是否属于“有偿发布虚假信息”,笔者在下文中予以探讨。

(一)基于相关法律对于网络虚假信息的定义,详细分析刑法意义上的网络虚假信息的内涵,探讨“转评赞”、“直发”等行为应不属于刑法意义上的“发布虚假信息”。

关于网络虚假信息的认定可见于以下相关规定。1.市场监管总局关于《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》第十一条规定:“经营者不得利用网络编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。前款所称“虚假信息”,是指内容不真实、与实际情况不符的信息。前款所称“误导性信息”,是指信息虽然真实,但是仅陈述了部分事实,容易引发错误联想的信息。”2.《浙江省人民代表大会常务委员会关于网络虚假信息治理的决定》第一条:“本决定所称网络虚假信息,是指以现代信息网络为载体,通过文字、数字、图像、音视频或者符号等形式呈现,与事实不符或者编造的,扰乱政治、社会、经济等秩序或者侵害他人合法权益的信息。”

在《刑法》中与虚假信息相关的条文,包括:第一百八十一条编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪;第二百二十一条损害商品信誉、商业声誉罪;第二百四十六条侮辱罪、诽谤罪;第二百九十一条之一编造、故意传播虚假信息罪,编造、传播虚假信息罪等。法学通说认为:虚假信息指的是“捏造的、不真实的信息”,是与事实不符,不真实的信息;虚假性信息指的是只能是事实性信息,不能是评价性信息;评价性信息、意见不能独立构成虚假信息;谣言在法律上基本等同于虚假信息;整体事实为真,则不应当认定为虚假信息;不能因为信息本身带有一定的不真实性或者某些细节与客观事实存在差异,就认定为虚假信息[8] ;误导性信息与虚假信息是并列关系,不属于虚假信息。

笔者认为,刑法范畴内的“网络虚假信息”,不仅仅是捏造的,与事实不符的信息,其危害程度应当达到严重扰乱社会秩序或者严重侵犯公民人身、财产权利。《信息网络司法解释》中关于网络型非法经营罪的规定中,未明确“网络虚假信息”在刑法中的界定,笔者认为在相关法律规定不明确、不确定的情况下,应对于“网络虚假信息”进行限制性理解,谨慎纳入刑法范畴。

无论是“转评赞”还是“直发”,行为人的主要目的是制造虚假流量。其中转发、点赞、收藏等“点击类”行为本身并未“发布信息”,不具有发布属性。而“直发”、“评论”虽然具有发布属性,但是笔者认为虚假信息指的是事实性信息,而“评论”属于评价性信息不能认定为虚假信息,虚假流量也不等同于虚假信息。“直发”是行为人根据客户需求对于客户产品功能、用途等方面的宣传,具有广告性质,属于“软广”,如消费者评测和公益活动等,借助第三方对产品“真实”的体验感受,间接提升品牌口碑和市场影响力。网络水军为制造虚假流量,给品牌“造势”,通常会组织大量用户打着“真实体验”的幌子撰写软文(即“文字广告”),但大多数情况下,可能并不存在真实的用户体验,存在欺诈消费者的情形。笔者认为该类型行为主要受到《广告法》和《反不正当竞争法》的规制,应当严格把握刑法意义上的“虚假信息”,不能将虚假流量所涉及的所有的不实信息一概认定为刑法意义上的“虚假信息”。

(二)人民法院案例库入库参考案例《杭州市滨江区人民检察院诉杨某鹏等网络侵权责任纠纷民事公益诉讼案》、《深圳某计算机系统有限公司、某科技(深圳)有限公司诉某重庆网络科技有限公司、谭某不正当竞争纠纷案》将流量造假型网络水军定性为民事案件。

杭州市滨江区人民检察院诉杨某鹏等网络侵权责任纠纷民事公益诉讼案[9] ,该案中杨某鹏利用其注册的公司雇佣大批兼职者作为“网络水军”,并且通过策划、控制这些“网络水军”来完成各种任务,包括但不限于“转评赞”、“直发”、“投诉举报删除内容”、“养号”等。法院认为,根据《网络安全法》第十二条第二款规定,任何个人和组织都无权利用网络发布或者散布虚假消息,以此干扰市场经济和社会秩序。杨某鹏等人为了盈利而实施的上述行为(即组织、操作"网络水军")属于违法行为,此行为不仅对网络言论环境造成了影响,还扰乱了互联网信用管理体系的正常秩序,破坏了市场的稳定运行,侵犯公众的信息获取权及自由选择权,依法应当承担民事侵权责任。

深圳某计算机系统有限公司、某科技(深圳)有限公司诉某重庆网络科技有限公司、谭某不正当竞争纠纷案[10] ,该案中两被告使用技术手段进行有偿刷单、刷量操作,人为提升网络视频、文章的点击量和用户粉丝数量,法院认定两被告违反《中华人民共和国反不正当竞争法》中关于利用技术手段干扰其他经营者合法网络产品或服务正常运行的规定,构成不正当竞争。

上述两个案例中,被告人以人工类和技术类两种手段有偿刷量,对客户指定的作品点赞、转发、评论,按照客户的需求在平台发布文章制造虚假流量。杭州市滨江区人民法院认为,被告人在未核实信息真实性的情况下发布的信息属于“虚假信息”;重庆市第五中级人民法院认为,被告人有偿刷量的行为干扰其他经营者正常经营活动,破坏市场正常经营秩序,损害其他经营者和消费者合法权益。笔者认为,从上述参考案例可以归纳两点:第一,有偿刷量的行为破坏市场正常经营秩序,属于违法行为;第二,在未核实真实性的情况下发布带有广告性质的软文,该信息属于“虚假信息”,但并不能纳入刑法范畴的“网络虚假信息”。根据《最高人民法院关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》相关规定,各级人民法院应当从已经发生法律效力的裁判中,推荐具有统一法律适用标准和确立规则意义的典型案例,发挥司法指导性文件和典型案例的指导作用,坚持“类案同判”。上述两个入库案例应当发挥指导、参考作用,故法院在审理类案时应当将同类型的流量造假型网络水军定性为民事案件。

三、部分司法机关在具体实践中存在的一些“矫枉过正”行为已严重违背基本司法原则,也严重背离社会主义核心价值观。

笔者认为,在本文中涉及的部分司法机关存在的一些将非法经营罪作为口袋罪,对于网络水军一网打尽、矫枉过正的行为已违反罪刑法定原则。在现行法律和刑法领域内,没有对犯罪构成要件中某些字义明确界定时,如《信息网络司法解释》第七条规定未对“虚假信息”作出解释,应当严格把握字义理解,防止类推解释。“类推解释”意味着法官自己创设新的法律,自己在造法,侵犯人权。但实践中,很多人在解释法律时以为是适用的目的解释,如将投诉、举报进而督促平台删除负面信息的行为认定为有偿删帖服务行为,自以为是从立法目的出发在解释该条文的真实含义,实则这种解释是超出文义范围的,超出了公民预测可能性的范围,属于法外类推,应当严格禁止。

党的十八大提出24字的社会主义核心价值观,其中把民主、法治纳入进来;党的十九大提出积极发展社会主义民主政治,推进全面依法治国。民主主义的核心就是人民自己当家作主,刑法体现的应当是人民的意志,所以公检法机关在司法实践中也应当严格遵守“罪刑法定原则”,即“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚”。“罪刑法定原则”是人权保障的基本要求,司法机关必须树立正确司法理念、准确落实司法政策、完善相关工作机制,在依法办案的前提下,严格准确把握入罪出罪标准,防止“疑罪从轻”,严格限制权力扩张。

四、结 语

组织、操纵“网络水军”实施的违法行为应当得到法律的否定性评价,本文探讨的两种类型的网络水军其行为基本上都属于违法行为,但应当严格把握罪与非罪的边界,在民法、行政法足以发挥惩戒作用时,刑法应当坚持谦抑作用,保障无犯罪者不受刑罚权之干涉、保障特定犯罪人不受超过法律规定范围之外的刑罚。[11]

【1】《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条:“违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,属于非法经营行为‘情节严重’,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚:(一)个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;(二)单位非法经营数额在十五万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的。实施前款规定的行为,数额达到前款规定的数额五倍以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节特别严重’。”【2】广东省广州市海珠区人民法院(2020)粤0105刑初400号【3】上海市长宁区人民法院(2021)沪0105民初5915号【4】《网络信息内容生态治理规定》第二十二条:“网络信息内容服务使用者和网络信息内容生产者、网络信息内容服务平台不得通过发布、删除信息以及其他干预信息呈现的手段侵害他人合法权益或者谋取非法利益。”【5】《网络反不正当竞争暂行规定》第十八条:“经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择、限流、屏蔽、搜索降权、商品下架等方式,干扰其他经营者之间的正常交易,妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行,扰乱市场公平竞争秩序。经营者不得利用技术手段,通过限制交易对象、销售区域或者时间、参与促销推广活动等,影响其他经营者的经营选择,妨碍、破坏交易相对方合法提供的网络产品或者服务的正常运行,扰乱市场公平交易秩序。”【6】 《网络反不正当竞争暂行规定》第三十七条:“经营者违反本规定第十二条至第二十三条,妨害、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的,由市场监督管理部门依照反不正当竞争法第二十四条的规定处罚。”【7】 《中华人民共和国网络安全法》第十四条:“任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理;不属于本部门职责的,应当及时移送有权处理的部门。有关部门应当对举报人的相关信息予以保密,保护举报人的合法权益。”【8】 廖斌,何显兵.论网络虚假信息的刑法规制[J].法律适用,2015,(03):37-42.【9】《杭州市滨江区人民检察院诉杨某鹏等网络侵权责任纠纷民事公益诉讼案》人民法院案例库入库编号2024-18-2-369-003【10】《深圳某计算机系统有限公司、某科技(深圳)有限公司诉某重庆网络科技有限公司、谭某网络不正当竞争纠纷案》人民法院案例库入库编号2023-09-2-182-006【11】胡恒波:《论刑法机能与刑法解释》,载中国法院网